En la encrucijada cultural de esta era post-cristiana, marcada por el hedonismo desbordado y un resurgir neopagano que desafía los fundamentos del pensamiento tradicional, parece inconcebible imaginar una formación intelectual que se arraigue en el núcleo de la teología. Vivimos en tiempos donde el espíritu académico ha sido despojado de toda profundidad espiritual, y los bastiones que antaño defendían la integridad del saber cristiano han sucumbido ante la vorágine del secularismo. Ya no existen centros de formación ni instituciones educativas que sitúen la Tradición Cristiana en el epicentro de su praxis pedagógica; en su lugar, reina el vacío de una educación que ha abandonado la búsqueda de lo sagrado.

Los seminarios, esos últimos refugios de lo que alguna vez fue una educación ordenada hacia lo trascendente, están ahora reservados para los pocos que se encaminan hacia las sagradas órdenes. Sin embargo, incluso estos espacios se han visto contaminados por los venenos del liberalismo, el modernismo y el relativismo—tanto doctrinal como moral—que han minado su propósito esencial. Esta crisis no es nueva; sus raíces se remontan al Concilio de Trento, cuando se establecieron los seminarios, una innovación que, en retrospectiva, parece haber marcado el comienzo de la fragmentación. Antes de este cambio, aquellos que aspiraban al sacerdocio se formaban en universidades o ingresaban a órdenes religiosas, lugares donde la fe y la razón todavía coexistían en un frágil equilibrio.

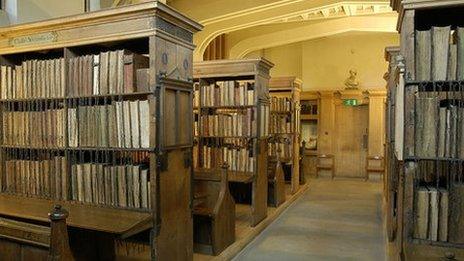

Frente a esta desolación, algunos han intentado resistir creando espacios alternativos de difusión e investigación, como revistas, foros, grupos de trabajo, y bibliotecas. Pero estos esfuerzos parecen cada vez más insignificantes frente al imparable avance de los medios digitales, donde la superficialidad de los canales de YouTube ha desplazado al riguroso intercambio de ideas y conocimientos que alguna vez floreció en comunidades más íntimas. Lejos quedan los tiempos en los que compartíamos libros con devoción, intercambiábamos fotocopias como si fueran reliquias, y nos embarcábamos en peregrinajes intelectuales hacia las casas de amigos en busca de material valioso. Ahora, el acceso a textos de verdadero valor se ha reducido a un acto de nostalgia, una resistencia romántica en un mundo que ha renunciado a la profundidad.

Muchos de nosotros, en un intento desesperado por preservar algo de lo que se ha perdido, hemos construido de manera autodidacta nuestros propios saberes y bibliotecas. Sin embargo, no lo hacemos con la pretensión de erigirnos como teólogos, sino más bien como lectores marginales de la Ciencia Sagrada, acumulando en nuestras estanterías textos de épocas dispares y calidad variable. En este contexto, surge la pregunta: ¿está mal estudiar teología de forma sistemática? ¿Es erróneo sumergirse en la filosofía, la historia y otros saberes en un mundo donde la educación ha perdido su ancla en lo divino? La respuesta es un rotundo no, aunque esta búsqueda se haga en los rincones más oscuros del peor de los institutos. Lo esencial es que, en este camino incierto, purifiquemos nuestra inteligencia con la oración y las buenas lecturas, aunque ambas sean cada vez más difíciles de encontrar.

Cuando recibo correos electrónicos preguntando dónde se puede estudiar sobre estos temas, mi única respuesta posible es señalar hacia los libros, esos vestigios de un tiempo en el que el conocimiento no había sido todavía despojado de su alma. Pero incluso al hacerlo, no puedo evitar sentir que estamos luchando contra una marea imparable, y que la pregunta ya no es dónde estudiar, sino si es posible seguir haciéndolo en un mundo que ha olvidado lo que significa aprender.